Provo dolore dunque sono

É questo il punto focale attorno a cui ruota “La società senza dolore” di Byung-chul Han, edito da Einaudi. L’esistenza individuale, la costruzione del sé, il senso stesso dell’esistenza dipendono dalla propria capacità di aprirsi al dolore, capacità che, in quanto umani, è a noi connaturata. Ma proprio qui sta l’assurdità della nostra società, la società neoliberista – potremmo anche dire “innaturalità”, anche se è sempre un azzardo utilizzare la contrapposizione naturale-innaturale per questioni umane e sociali -. Han la chiama “società palliativa” ossia costantemente volta a eliminare il dolore in ogni modo possibile. E ciò per un motivo ben preciso:

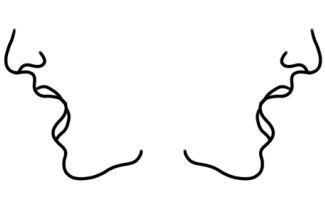

Il dolore viene interpretato come un segno di debolezza, qualcosa da nascondere o da eliminare in nome dell’ottimizzazione. Esso non è compatibile con la performance.

Dolore e lavoro si intrecciano, dunque. Un lavoratore che non prova dolore è un lavoratore produttivo, felice, magari anche felice di produrre. Sarebbe un’enorme vittoria del Capitale se la società neoliberista riuscisse pienamente in questo suo obbiettivo. Peccato che non è così. Guy Standing, nel suo “Precari. La nuova classe esplosiva” dice:

Il sovraccarico di lavoro risulta nocivo per la salute. Uno studio sui suoi effetti a lungo termine, effettuato su un campione di 10 mila impiegati pubblici inglesi, è giunto alla conclusione che i lavoratori quotidianamente impegnati fino a 3 o 4 ore in più rispetto al normale orario di lavoro hanno il 60% di probabilità in più di sviluppare problemi cardiaci rispetto a quelli impegnati soltanto nelle canoniche 7 ore giornaliere. A ciò si aggiunga una maggiore vulnerabilità allo stress, alla depressione e al diabete: lo stress può portare all’emarginazione, a problemi coniugali e di natura sessuale, avviando così un circolo vizioso tipico della depressione conclamata.

E qui si parla di impiegati pubblici ovvero lavoratori che, rispetto a tutti gli altri, possono godere di maggiori tutele e benefit. Il loro canonico orario di lavoro, come afferma Standing, è di 7 ore, cosa che la stragrande maggioranza degli altri settori lavorativi non può neanche lontanamente sognare. Quali sono, quindi, le dirette conseguenze del sovraccarico di lavoro per tutti gli altri? Ancora più stress, ancora più malattie, ancora più solitudine, ancora più dolore. Il lavoratore contemporaneo affoga nel dolore della precarietà della propria esistenza, vittima di un mercato del lavoro che fa dell’instabilità la propria ragion d’essere e che, conseguentemente, espone al peggio chiunque lo attraversi.

Il mercato del lavoro, però, non è composto soltanto da lavoratori sfruttati ma regolarizzati, a cui vengono riconosciuti in maniera sacrosanta i diritti a malattia, ferie e congedi vari. Ci sono, in tutto il mondo, regimi semi-schiavistici, in cui non è utopia soltanto il diritto a un contratto di lavoro dignitoso ma anche, e soprattutto, una durata della giornata lavorativa e dei ritmi umanamente sostenibili. A proposito del rapido sviluppo cinese dei decenni scorsi, Standing afferma:

Le multinazionali non hanno perso tempo, inviando i loro rappresentanti nell’Est asiatico ad ammassare centinaia di migliaia di lavoratori in aree industriali costruite in fretta e furia, alloggiandoli in casermoni-dormitorio e sottoponendoli a ritmi di lavoro tanto serrati che un operaio in media non vi resiste più di tre anni

Per potersi riprodurre, la società neoliberista deve generare dolore, per tale motivo è anche costretta ad adottare soluzioni in grado di mascherarlo. Se non lo facesse, la classe lavoratrice, per quanto frastagliata e priva, oggigiorno, di una coscienza ben strutturata, potrebbe sfruttare questo dolore collettivo per ribaltare l’esistente e imporre un nuovo paradigma, un paradigma in cui, finalmente, avrebbe in mano le chiavi della produzione e, perciò, della società. Ma “senza dolore non c’è neanche rivoluzione né rinnovamento radicale, non c’è Storia” dice Han.

A dirla tutta, il bersaglio dell’autore non è solo la società neoliberista in sé, quanto anche il progresso medico-tecnologico che porta a sempre migliori rimedi per allontanare il dolore e la malattia dalla nostra vita. Il discorso, pertanto, andrebbe contestualizzato. La riflessione di Han, per certi versi, ricalca quella di alcuni pensatori primitivisti, con un tocco di misticismo in più. Il dolore, al di là delle considerazioni sull’assetto della società, è qualcosa che andrebbe vissuto quasi stoicamente, come esperienza del sé per percepire più a fondo il senso dell’esistenza, il proprio senso. L'”isteria di sopravvivenza“, così come la chiama lui, è ciò che spinge a rimandare il dolore il più possibile. Essa

rende la vita radicalmente effimera. La vita viene ridotta a un processo biologico che va ottimizzato. Perde qualsiasi dimensione meta-fisica

Ma il progresso medico-scientifico non perviene al suo senso più profondo soltanto in un assetto sociale in cui l’allungamento della vita e il miglioramento della salute sono funzionali alla produzione di profitti e all’accumulazione di ricchezza. La vita si allunga quindi i lavoratori possono lavorare qualche anno in più. La salute migliora quindi i ritmi di lavoro possono farsi più intensi. L’eradicazione o la posticipazione di molte forme di dolore ha un senso soltanto se permette la piena realizzazione delle potenzialità di ognuno, potenzialità che possono realizzarsi soltanto se liberate dalle catene della produttività e della performance; in sostanza, se liberate dalla logica del Capitale. L’esistenza, a questo punto, raggiungerebbe un senso più elevato: non avrebbe bisogno del dolore per permetterci di scorgere un significato, anche se esso ne farebbe inevitabilmente parte; essa troverebbe il suo senso nel pieno godimento dei rapporti dell’individuo e della specie col resto della natura. Una natura che, ad oggi, è forse la vittima principale di questo assetto produttivo improntato al dolore.

Se la Terra viene trattata come una risorsa che va dischiusa, ecco che essa, per quanto “sostenibile” possa essere il nostro intervento, è già distrutta, in quanto “essenzialmente indischiudibile”. Il SALVATAGGIO DELLA TERRA presuppone tutt’altro rapporto con la Terra stessa. Dobbiamo risparmiarla. E per farlo è necessaria l’esperienza dell’indisponibilità, che lascia la Terra nel suo stato di alterità ed estraneità. Il riguardo impone distanza.

Per quanto apprezzabile sia il tentativo di Han di introdurre, in un discorso sul dolore, anche il resto del mondo non umano, dandogli finalmente riconoscimento, la sua riflessione risulta problematica, per certi aspetti. Se, come detto, non necessariamente deve essere il dolore a conferire senso all’esistenza ma è in questo preciso contesto storico che ciò avviene, a causa di una vita che non può rappresentare la fonte primaria di godimento per tutti, intrisa com’è di sfruttamento, dolore e morte; se, quindi, questa forma così diffusa ed esistenziale di dolore va storicamente circoscritta, ne consegue che, proprio perché in parte connaturato alla nostra esistenza, un mutamento del nostro rapporto col dolore si porti dietro anche mutamenti del nostro relazionarci con la Terra, con la natura e le altre specie.

Quando Han parla di “salvataggio della Terra” e che il riguardo nei suoi confronti “impone distanza”, sembra quasi sottintendere che l’umano possa, in qualche modo, strapparsi da essa, vivere senza. L’umano viene idealisticamente sottratto al gioco delle forze naturali e collocato non si capisce bene dove. Ma ciò può avvenire, appunto, solo a livello ideale. In realtà, l’umano è parte della natura tanto quanto la natura è parte dell’umano, e nel lavoro, ossia nella relazione che esso intrattiene con le forze naturali, si realizza questa unione. E se, come detto, il lavoro non si configura, al momento, come relazione e ricerca della stessa con la natura ma solo come fonte di dolore, sfruttamento e distruzione, non significa che ciò debba verificarsi in eterno.

“Salvataggio della Terra” è una proposizione priva di senso. La Terra non va “salvata”. Piuttosto, l’essere umano deve pervenire al proprio senso nell’ininterrotta relazione con essa, nella chiara ed evidente percezione del proprio posto all’interno di millenarie dinamiche evolutive che, solo per artifici ideologici – sempre conseguenti a interessi di tipo materiale -, lo hanno fatto percepire superiore e non, banalmente, diverso rispetto al resto del vivente. Ciò può avvenire soltanto in una relazione con la natura slegata da logiche di profitto ed accumulazione. Non “distanza” dalla Terra per salvarla, quindi, ma immersione totale in essa, comprensione dei suoi processi, perché solo comprendendola e immergendocisi si è in grado di accogliere un nuovo senso, in cui il dolore, più che perno centrale, può rappresentare, semplicemente, una delle componenti.

Ciò che fa male e che genera dolore, per dirla con un linguaggio heideggeriano – da cui Han attinge non poco -, è non esser-ci ancora abbastanza.

Chiaro e Apprezzabilissimo

testo x una buona e sensata presa di coscienza d altri modi d viere con molta migliore ARMONIA natura-umanità simbiotica individuale, in primis, e collettiva..

Rinrazio l’accetto della mia libera espressione da parte sua/vostra..

Buon proseguimento sulla vostra via d RISVEGLIO altrui..

👋😉👍

"Mi piace""Mi piace"